【観劇レポート】兵庫県立芸術文化センター「明日を落としても」

【ネタバレ分離】 兵庫県立芸術文化センター「明日を落としても」の観劇メモです。

もくじ

初回投稿:2025年10月24日 9時19分

最終更新:2025年10月24日 9時19分

公演前情報

公演・観劇データ

| 項目 | データ |

|---|---|

| 団体名 | 兵庫県立芸術文化センター |

| 題 | 明日を落としても |

| 脚本 | ピンク地底人3号 |

| 演出 | ピンク地底人3号 |

| 日時場所 | 2025/10/22(水)~2025/10/27(月) EXTHEATERROPPONGI(東京都) |

団体の紹介

劇団ホームページにはこんな紹介があります。

兵庫文化芸術センターの20周年記念企画のようです。

事前に分かるストーリーは?

こんな記載を見つけました

愛していた場所。私たちはそこにいる―

明日があるから喧嘩できる1995年1月17日、一瞬にして多くの尊い命を奪った阪神・淡路大震災。

その10年後、「心の復興・文化の復興」のシンボルとして兵庫県立芸術文化センターは誕生しました。

震災が起こる前から、そして今も、人々はこの街で過ごし、迷い葛藤しながら前を見て歩んできました。

震災から30年。開館20周年の今年、神戸を舞台に、震災の記憶をたどり、生きること、明日を迎えることの奇蹟を描いた作品を立ち上げます。演出を手掛けるのは日本を代表する演劇界の巨匠・栗山民也、脚本は関西を拠点に活躍し注目を集める劇作家ピンク地底人3号が新たに書き下ろします。キャストには、主演の桐野雄介役に舞台・映像に欠かせない俳優として活躍する佐藤隆太、神崎ひかる役には1995年生まれで近年舞台での活躍も目覚ましい牧島 輝、そして栗山氏がその演技力を高く評価する実力派俳優陣が揃いました。

立ち上がる勇気と未来へ踏み出す新たな一歩。

この秋、兵庫から生まれる物語にどうぞご期待ください。■STORY

ぼくらはいつも「あの時」のことを振り返っている新神戸駅の近く六甲山の山裾にひっそりと佇む創業80年の老舗旅館。 社長の桐野雄介(佐藤隆太)と、姪の遥(川島海荷)が旅館をきりもりしている。 かつてアルバイトをしていた神崎ひかる(牧島 輝)が、今年も雄介の元を訪れた。

17歳、やりたいことも見つけられず何事も長続きしないひかるに、雄介は過去の自分自身を重ね、 ボクシングを教えはじめる。ボクシングを通じてひかると雄介は自分自身と向き合っていく。何度でも、立ち上がる──

阪神・淡路大震災から30年。兵庫県立芸術文化センター開館20周年におくる

神戸「あの時」の物語。

ネタバレしない程度の情報

観劇日時・上演時間・価格

| 項目 | データ |

|---|---|

| 観劇日時 | 2025年10月23日 18時30分〜 |

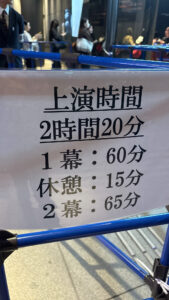

| 上演時間 | 145分(途中休憩を含む 休憩 15分) |

| 価格 | 10000円 全席指定 |

満足度

(4/5点満点)

CoRich「観てきた」に投稿している個人的な満足度。公演登録がない場合も、同じ尺度で満足度を表現しています。

感想(ネタバレあり)

兵庫県立芸術文化センター「明日を落としても」

神戸、六甲山の旅館。雄介とその姪の遥が旅館を切り盛り。30年前、震災があったあの日。この日になると必ず、あの時別れた人がやってくる。それは幽霊なのか何なのか分からないが、雄介に語りかけてくる。阪神・淡路大震災の直前に雄介と交流があった"不良"の高校生がボクシングに目覚めて更生していく様と、旅館を取り巻く家族。30年前のあの日にぷつりと途絶えてしまった人間関係。雄介が幽霊とも何とも分からない存在と会話しながら振り返る物語。

公演の冠からしても阪神・淡路大震災の30年節目の作品。1幕は主に震災前、旅館をとりまく人々の人間関係を描く。30年後に現れた亡くなった人々の幽霊的な存在との会話と、30年前の回想とが、境目なくスイッチしながら進む。幽霊的な存在には、劇中特に説明がなく(もちろん、なくて良いと思うが)、雄介自身の心の中の存在なのか何なのかは最後まで明確に説明されない。2幕は、震災で途切れてしまった人間関係の断絶が描かれる。

物語のラストに震災が来るであろうことは冒頭から読めるが故か、前半はちょっと説明的で眠気が来る。客席にいる人が全て震災前提で観ているから許される展開のさせ方だな…とは思う。2幕。突然やってきた別れ。震災。あの時突然途切れてしまった人間関係の、切れた糸の断面のようなものを見せられる。後半の、無くなってしまったものへの喪失感の描写はグッとくるものがある、も。

気になったのは…この物語、震災じゃなくても成り立つんじゃないだろうか…ということ。大きな喪失をした人間の物語はこれまでも沢山見てきたが、前半の物語を考えれば考えるほど「神戸の震災と」というつながりでなくても十分に読み取れる。描いている人の主観として、あまりにも震災が大きいものなのか。あるいは、あくまで観念としての震災だからなのか…よく分からない。悪いみたをすると、震災を借りて絵描きたいことを描いたようにも見える。特に冒頭のボクシングを始めるくだりは、いろいろ設定をつけてはいるもののちょっと無理があるように思う。

思えば同じように、阪神・淡路大震災の物語もいくつもみてきたけれど、琴線に響いたのはやはりあの震災特有の物語で、なぜ神戸を描かねばならないのかがはっきり浮かび上がっていたように思う。それ故この作品は、単に喪失を描いている(ように見える)物語が、阪神・淡路大震災の物語としてふさわしいのか…はよく分からない。特に2幕、喪失の切実さは感じるものの、自然と「あの震災だからこそ」の物語を求めていた自分には少し消化不良感があった。

中央にサンドバックがあるのはともかく、後方の階段や部屋が何を示しているのか、舞台セットの意図が実はちょっと分からない。旅館を舞台にしているのに、なぜあの空間の切り取り方をしているのだろう。