<観劇レポート>東京演劇アンサンブル「送りの夏」

【ネタバレ分離】 東京演劇アンサンブル「送りの夏」の観劇レポートです。

もくじ

公演前情報

公演・観劇データ

| 項目 | データ |

|---|---|

| 団体名 | 東京演劇アンサンブル |

| 題 | 送りの夏 |

| 脚本 | 西上寛樹 |

| 演出 | 三木元太 |

| 日時場所 | 2023/03/17(金)~2023/03/21(火) すみだパークシアター倉(東京都) |

団体の紹介

劇団ホームページにはこんな紹介があります。

東京演劇アンサンブルは、故・広渡常敏と故・入江洋佑の強い意志によって、1954年創設されました。社会変革は個々人の心のなかに変革が起こることによって進むと確信し、演劇によってそれを実現しようとしてきました。演じる側も同様で、「集団のなかでこそ人間が変化する可能性がある」として劇団制を貫き、ブレヒト等社会派の作品に取り組みながら、共に育ち力をつけてきました。現代社会の矛盾を突き、マイノリティに寄り添いながら社会に一石を投じる演劇を作り、それが人の心を揺り動かすことこそが、わたしたちが演劇活動を続ける理由になります。創作・書下ろしも加えつつ、世界で何が起き、何をみつめているのかに敏感に、翻訳劇を中心に新作を作りつづけています。また1967年以降、子どもたちの文化芸術体験の充実を図るため、義務教育外にあってフォローされていない高校生のための演劇鑑賞に情熱を注いでいます。

2019年7月より、「ブレヒトの芝居小屋」から埼玉県新座市の新しい稽古場「野火止RAUM」に居を移しました。時を同じくして代表だった入江洋佑も亡くなり、劇団は新体制に入りました。学校公演を主な財政ベースにしつつ、「野火止RAUM」で若い俳優たちを中心に新機軸を打ち出していく。この5年間は、新稽古場をいかに人の集まる場にできるか、地域と結びついたイベントづくりなども含めて、拠点づくりが大きな仕事となります。研究者や市民運動と連携しながら、文化の交差する場として、東京のベッドタウン新座に新しい「座」を創ることを目指しています

過去の観劇

- 2025年05月16日【観劇メモ】東京演劇アンサンブル「彼女たちの断片」

- 2025年03月21日【観劇メモ】東京演劇アンサンブル「白い輪、あるいは祈り」

- 2024年09月12日【観劇メモ】東京演劇アンサンブル「ヤマモトさんはまだいる」

- 2024年03月29日【観劇メモ】東京演劇アンサンブル 「行ったり来たり」

- 2024年01月22日【観劇メモ】東京演劇アンサンブル「消えた海賊」 ・・・つづき

事前に分かるストーリーは?

こんな記載を見つけました

母・晴美の行方を追って、海のある街に降り立った小学6年生の麻美。

そこには共同住宅である「若草荘」があった。

母は「直樹」という、優しい笑みを浮かべたまま微動だにしない人形のような男性と暮らしていた。

「若草荘」には、同じような老夫婦、親子、恋人同士……いろんな人たちが人形のような家族と暮らしていた。そしてそれは、周りからは奇異な目で見られる存在でもあった。

自分の知らない母の姿を目の当たりにし、戸惑いつつもその理由を理解しようとする麻美。

近しい人の死とどう向き合うのか、どう受け入れていくのか。

12歳の少女が、人間の死と向き合う物語。

ネタバレしない程度の情報

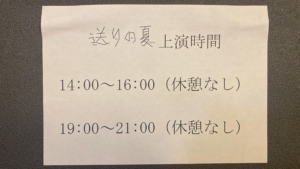

観劇日時・上演時間・価格

| 項目 | データ |

|---|---|

| 観劇日時 | 2023年3月17日 18時30分〜 |

| 上演時間 | 125分(途中休憩なし)$$ |

| 価格 | 3800円 全席自由 |

観た直後のtweet

東京演劇アンサンブル「送りの夏」125分休無

海岸沿の田舎町、xxと暮らす人々を小学生の視点でコミカル調に描く。小説原作、初演?。すごい作品観た~!60分目位でジワって涙腺全開。残り60分涙出続けたw。劇中全く事情説明ないのがすごい。想像を掻き立てられ。永野愛理が可愛いすぎ。超オススメ!! pic.twitter.com/DnDqxHowat— てっくぱぱ@観劇垢 (@from_techpapa) March 17, 2023

満足度

(5/5点満点)

CoRich「観てきた」に投稿している個人的な満足度。公演登録がない場合も、同じ尺度で満足度を表現しています。

感想(ネタバレあり)

60分くらいで、涙が止まらなくなって、ラストまでずっと続いた。すごい作品を観てしまったなぁ、という思いが、1週間経ってこれを書いている時でも続いている。元々は、三崎亜記の短編小説との事。この文章を書いている段階では、まだ原作まではあたれていない。ぜひ読んでみたいと思っている。小説・演劇としては成立するだろうけれど、きっと映像にはならないだろうなぁ、そんな事も思う作品。

冒頭すぐ、老人が車いすに乗せた人形・・・というより「マネキン」と書いた方が質感が伝わるように思うので、マネキン、と書かせてもらう・・・を散歩させているのを見た時、これは単に、車いすに座っている人に役者さんを当てるまでもないから、マネキンなのか?と思う。でも、違和感。その「ちょっとした」違和感が、その後の展開ですぐに広がり出す。

それぞれが、それぞれのマネキンを大事にしている、若草荘の住人たち。傍からみると異様・・・というか、フランケンシュタインを思わせるような、ヤバい光景にも思える。それでも、それでも。Tシャツのプリント話など、コミカルな要素で、おそらく意図的にヤバさ、をかき消していく。その先に、人の想いの本質が見えてくる。

当たり前のことだけれど・・・、若草荘は、架空の場所だ。親しい人を何らかの理由で亡くし、その喪失感から立ち直れないとき、どうにもならない「喪失」を、架空の場所として立体的に表現した空間。劇中4体のマネキンが、どうして「死に」至ったのかについては、全く語られない。というより、その喪失の事実だけを語っても仕方がない、という事なのだろう。喪失に至る事実と、その後の残された人の「喪失感」を語るのとは、意味が違う。何故喪失したのか・・・を、主人公の麻美の母が大事にしている男の事もも含めて、劇中、徹底的に排している。それが、この物語が心に染み入る要素であり、同時に、観客には想像する義務を突き付けてくる。

そしてこのどこか架空の場所を、麻美という小学生の目から見ることで「大人」の世界を垣間見る、という事と共に現実味が湧いてくる。「その人にしか分からない」という事と、「大人になるにつれて分かる」、という事は、実は同じ事なのかもしれない。麻美の父・母の、夫婦関係の言葉にうなずきながら、再度「大人になるって何だろう」みたいな事を考えさせられた時間だった。

麻美役の永野愛理の聡明で愛らしい小学生、全てを包み込むように理解している父役の和田響き、ちょっと変な若草荘という場所に、最低限の言葉の隙間から人間味を垣間見させられる公家義徳、が特に印象に残り。