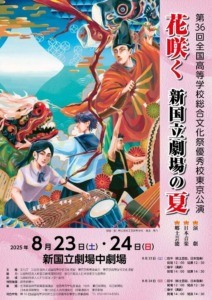

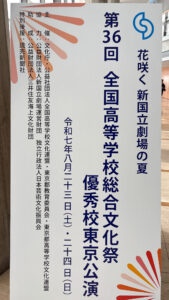

【観劇レポート】第36回全国高等学校総合文化祭優秀校東京公演(演劇)

第36回全国高等学校総合文化祭優秀校東京公演の感想です。

もくじ

初回投稿:2025年08月26日 2時07分

最終更新:2025年08月26日 22時03分

公演前情報

公演・観劇データ

| 項目 | データ |

|---|---|

| 名称 | 第36回全国高等学校総合文化祭優秀校東京公演 |

| 日程 | 2025年8月23日(土)24日(日) |

| 会場 | 新国立劇場 中劇場 (東京都) |

上演演目(観劇したもの)

| 上演順 | 学校名 | タイトル | 作 | 日時 |

|---|---|---|---|---|

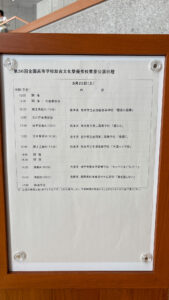

| 1 | 神戸常盤女子高等学校(兵庫) | キャベツはどうした? | 作:(有)山ヤ百貨店 | 8/23 14:30- |

| 2 | 松本美須々ケ丘高等学校(長野) | 愛を語らない | 作:郷原玲 | 8/23 15:50- |

| 3 | 網走南ケ丘高等学校(北海道) | はしれ、たくしぃ! | 作:網走南ケ丘高校演劇部・新井繁 | 8/24 14:30- |

| 4 | 青森県立青森中央高等学校(青森) | あの子と空を見上げる | 作:畑澤聖悟 | 8/24 15:50- |

満足度の記載について

私自身の満足度を、個々の演目ごとに記載します。 「CoRich観てきた」に投稿している個人的な満足度と同じ尺度で表現しますが、大会なので順位が付くため、1点きざみの5点満点では表現できないので、小数点まで細かく書いてます。

感想(ネタバレあり)

上演順1.神戸常盤女子高等学校(兵庫)「キャベツはどうした?」

作:(有)山ヤ百貨店

作品紹介(配布パンフレット引用)

女子高生の心の成長を描いた物語。舞台は兵庫県神戸市の某女子高。夏休み、小さな会議室に集められた就職希望者3人。「口から生まれてきた女」トモエ、「笑わない女」アスカ、「自信のない女」ユーカ。それぞれが悩みや問題を抱えながら、自分のアタリマエと世間のアタリマエについて考える。

感想

就職する女子生徒を主眼にして、今の社会の抱えている問題・・・女性の問題や、親との関係の問題、(ひょっとしたら)貧困の問題みたいなものを描きつつ「アタリマエ」が当たり前じゃないという事を描く作品。高校卒業後に就職する人の話は、高校演劇ではなかなか見かけない切り口かもしれない。

青春の葛藤モノの作品としては悪くない。ただそういった作品によくありがちな、物語の大部分が「説明ゼリフになってしまうあるある」に陥っている感。トモエとアスカが友達になった経緯をユーカに語る場面や、ユーカがアスカにアパレルへの情熱を語る場面なんかは、初対面でそんな説明するかなぁ、何てことを思ってしまう。

タイトル「キャベツはどうした?」は、フジテレビで1990年代に放送されていたアニメ版「キテレツ大百科」の主題歌のひとつ「お料理行進曲」の歌詞から。劇中にも何度か流れた。私が小学生位のころ大好きなアニメだったので主題歌もよく知っていた。でも今一つ作品との関連が分からない。

トモエの母にとってのコロッケにキャベツが入っているのが「アタリマエ」なのかという話と「お料理行進曲」の存在って繋がっている?…なんてことを想像してしまうのだが、どうにもそうは思えない。年代的に私と同じくらいのお母さんだろうから、キテレツ大好きで、あの歌の歌詞をきっかけにキャベツ入れるようになった…っていう感じ…なのかぁ???(たぶん違う)

ラストに流れていた同曲のフランス語バージョンはクレモンティーヌのカバー曲。「キャベツはどうした」だけ日本語で歌われているのも有名で。ラストの落とし方ありきのタイトル設定だったのかなぁと思ってしまい。

むしろ、劇中に出てきた便座に座る向きの話題の方が現実的で。和式のトイレで育った人は、洋式の便器を前にすると「またぎたくる衝動に駆られる」と、実際にきいたことがある。トモエはコミカルに便器にまたがる演技をしていたけれど、あれは実は笑えない「アタリマエ」な気がして。むしろ「便器」をタイトルにした方かインパクトがある…とか考えたり。

…などといろいろ考えていると、「アタリマエ」というテーマが、どこかうわ滑っている感覚で、ご都合主義な感覚を否めなくなってしまった。悪い作品ではなかったけれど、イマイチ受け止め切れもしない作品だった。

ちなみに「お料理行進曲」の「キャベツはどうした?」は、「付け合わせのキャベツは要らないのか?」という意味だとこの歳まで思っていた私。

満足度

(4.0/5.0点満点)

上演順2.松本美須々ケ丘高等学校(長野)「愛を語らない」

作:郷原玲

作品紹介(配布パンフレット引用)

本作は、大正から昭和初期に活躍した文豪 柴山鉄山の娘、柴山亜伊が父について書いた自伝的小説『父·柴山鉄山』を戯曲化したものです。

柴山鉄山(本名:芝山金太1886-1932)松本市の造り酒屋に生まれる。旧制松本中学校から、東京帝国大学独文科へ進学(2年次中退)。在学中に小説家を志すが、父に猛反対されて勘当される。父と縁を切ったことで、筆名を芝山から柴山に代え、また自身の浪費癖を自虐して「金を失う山」との意で、「鉄山」と名乗る。代表作『断崖』『蒼穹に立つ』。目黒にある柴山の自宅は、現在「柴山鉄山文学館」として保存されている。柴山亜伊(本名:芝山亜伊1913-1998)小説家·エッセイスト。

感想

柴山鉄山の波乱万丈の人生。「不倫」だ「心中」だ「借金」だ「エロ小説」だときわどい語が出てくる。サラリと涼しく描いてはいるがしかし「不道徳なもの」「道徳の外にあるもの」と隣り合わせな作品。

終演後の幕間インタビュー。「柴山鉄山とはどんな人か?」と問われた生徒が「クソ野郎だと思います」と答えていたのには爆笑してしまったが、しかし高校演劇で「クソ野郎」を描くことの意味みたいなものをどうとらえたらいいのだろうか、みたいな考えが観ている最中から頭を回りだす。個人的には非道徳的な描写だったり、「クソ野郎を描く作品」をもっと高校演劇で取り上げるべきだと以前から言っているので、このような作品は歓迎で、全然かまわないのだが。実際に目にしてみると、その意味とは何か、という感覚が頭をめぐる。

それ故に、なかなかに面白い場所に連れゆく作品だなぁと、観ながら自分を俯瞰して異化効果っぽく観ている事に驚く。要は、おそらく顧問が戯曲化したこの作品を高校演劇でやる意味、みたいな部分が気になる。(「高校生らしさ」とは異なる点に注意)

ありきたりな観点で言うと「親なんて結局は理解できない」とか、ラスト直前のくだりのように「子を愛さない親はいない」とか。「クソ野郎」の生き方に「綺麗な解釈」を添えることは可能だし、作品としてもそっち寄りに落としていた気がするが。なんだかそれじゃ詰まらない。

「愛を語らない」というタイトルがどこから来たのか、劇中で説明がなかったように思った。何かの引用かもしれないし、戯曲化に当たって作者がつけたものかもしれない。順当に解釈すると「クソ野郎に対して愛など語ってやるものか」という、主人公亜伊の怒りに近い「愛憎」だと思っていたが。むしろ「道徳的な事なんて(高校演劇だからと言って)語ってやるものか」的な解釈の方が面白いなぁ、なんて事を思うようになる。意図して多層的に解釈できる作品にしているならばあっぱれだとは思うが。

…半ば妄想じみた、物語から離れたことをグルグルと考えるのは、私みたいにひねくれた人間だけかもしれない。ただこの手の作品を人間描写として大真面目に高校生の演劇でやることの意味みたいなことかが、頭から離れそうもない。この作品を観るまで、柴山鉄山という人は知らなかった。長野県代表、長野の誇る作家という事だろうけれど。郷土の題材をここまで挑戦的な形で使う事に、作品とは少し離れたメタな部分で、感心している自分がいた。

この作品。大人が創る演劇にも適しているので、大人が演じる作品としても今後上演される気がする(むしろ、高校演劇として上演される機会は今後は殆ど無いんじゃないかな…と予想。季刊高校演劇に掲載されてもネ)。そしてたぶん、大人が演じると今日観た感じとは全く異なるテイストになるような気が。もし大人の上演を観て対比させたら何か別の事に気が付くかもしれないなぁ…などとも思うが、その指摘は感想の本質とはずれるきがするが。

満足度

(4.6/5.0点満点)

上演順3.網走南ケ丘高等学校(北海道)「はしれ、たくしぃ!」

作:網走南ケ丘高校演劇部・新井繁

作品紹介(配布パンフレット引用)

主人公であるタクシー運転手·山本拓志と、タクシーに乗ってくるお客さんとの人生が交差する物語。狭い車内で繰り広げられる12個のお話が、オムニバス形式で展開していきます。

……と、あーだこーだ書いていますが、とりあえず皆様、頭を空っぽにして観てください !!

「はしれ、たくしい!」はこれで本当にラスト上演ですが、あばなん演劇部はとにかく猛スピードで走り続けます!どうか、これからも応援よろしくお願いします!

感想

東京で役者になる夢を叶えられず地元でタクシーの運転手の男。客として乗せたかつての同級生と結婚して、娘ができて、その娘が巣立つのを空港まで送る。そんな男の四半世紀の物語を、オムニバス風なエピソードを連ねるけれど、だが一貫した物語として描いた作品。運転手の男と、タクシーを擬人化した男女と、その周りの人々とが入れ替わりながら描かれる物語。

網走南ケ丘高校の演劇を観るのは2023年の優秀校東京公演以来二度目。当時は国立劇場だった。おそらく日本最北端の演劇部らしい。学校なりの作風みたいなものがあるのかな。素朴な表現だけれど「いい作品を観たなぁ~」という感覚。「あまんきみこ」の「車のいろは空のいろ」シリーズのようなようなちょっと不思議な物語から、現実的な物語まで。タクシーの運転手の男を軸にいろいろなものが描かれる。

タクシーの躍動感の表現が面白い。擬人化したタクシーの二人は一体何なのか…というのは、最後まで説明がない。車が入れ替わってもついてくる二人なので、タクシーそのものの妖精…と考えるとちょっと不自然なんだけれど、そのあたりも(おそらく意図的に)特に説明しないで不思議なままに残しているのがいい。

また、3つに分かれたタクシーの車の表現も面白い。比較的前列の上手から斜めに観る形だったので、ちょっとタクシーの表現が分かりにくい部分はあったものの、シンプルな舞台セットにもかかわらず、あれだけ大きな舞台空間を全く違和感なく埋めているのは素晴らしい表現だと思った。ちなみに、タクシー、海外ドラマ「ナイトライダー」みたいに(たとえが古い!)、片輪走行したり飛んだりもしていたな…(笑)。

私自身が演劇の感想を書くとき「連れていかれる」っていう表現を使う。「この作品はとんでもないところに連れていかれる」みたいな形で比喩的に使う表現。タクシーの動きの表現と共に、とても心地よいところに連れていかれたなぁという感覚。あばなんに、今回も良い作品を観させていただいた。

満足度

(4.6/5.0点満点)

上演順4.青森県立青森中央高等学校(青森)「あの子と空を見上げる」

作:畑澤聖悟

作品紹介(配布パンフレット引用)

桃太郎来襲の傷跡が残る鬼ヶ島に転校してきた人間の少女モモカは鬼の少女コスズと友情を結びます。ひろしま総文(2016年)で優秀賞を受賞した『アメイジング·グレイス』をベースに、現代世界を描き出します。

感想

ストーリーを補足すると…モモカとコスズとの友情は、鬼が島に増えてきた人間たちが鬼を追いやり迫害していくことで歪んでいく。気が付くと桃太郎の時以上に鬼が人間から迫害を受け、殆ど戦争状態になっていく。鬼は人間に対するレジスタンスを組織するまでになる。二人の友情とSNS等での発信などの要素も入れながら、でも違う「種」の人間がいがみ合う様を、過去の戦争などの状況のモチーフをふんだんに取り入れて描く作品。

観劇後に知り合いに話を聞いたところによると、過去の「アメイジング·グレイス」という作品は、同様の物語の構造を持つものの「鬼ヶ島」は出てこない話らしい。過去作を観ていないのてこの説明だとちょっと不足していて混乱するが、補足してもらって納得。まぁ今回の作品だけを考えればよいように思う。

思考を迫ってくる作品だった。観ている最中から本当にいろいろなことを考えた。古今東西の人間の争いについて知っているエピソードを沢山思い出した。客席がシーンと静まり返っているのを実感した。そして、ちょっと絶望的な気持ちになった。

物語の結論としては、(おそらく)死んでしまったモモカをコスズが抱きかかえながら「人間は戦争をしないことも選べるはずだ」という希望を見せるような終わり方をしている。でも私にはそうは思えなかった。ジョン・レノンの曲「イマジン」の日本語訳の歌を聴きながらそうだといいなという事を私も想像したい。でもやっぱりそれは「イマジナリー」な場所なんじゃないだろうか。そんな事を思って絶望せずにはいられなかった。

観劇前から、「諸々のエピソードがパレスチナ問題、イスラエル紛争、ガザの問題をモチーフにしている」という情報をチラチラ見かけた。固有情報を似せた形で登場させた関連性の取り方もあったのかもしれない。ただ私には、出てくる細かいエピソードが、そんな小さなスケールではなく(「なう」で起きている紛争を「小さい」とは何事だ…という気はするが、でも正に小さい問題になってしまう怖さだが)、過去の人間の様々な歴史を意図して拾ってきてトレースしているように思えた。終演後での幕間インタビューで「過去怒った戦争の何かを思い出したら嬉しい」的な事を言っていた生徒がいたが、正にその通りだと思った。

南京大虐殺、韓国併合、敗戦後の日本人の中国からの帰還、チェチェン紛争、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争…などなど(ボスニア紛争の時にNHKが取り上げた「War Diary」っていうWebサイトがあったんだけれど、あれとモモカとコスズの構造似てるよな…とか思ったのはきっと私くらいだろうな)。あるいは、国内で起こる闘争的なもの…水俣公害問題とか、諫早湾の闘争とか、そういった「内ゲバ」的なものまで連想した。結構、人間はこれまでもこれからもしょうもない事をするんだろうなぁ、と思うと絶望せずにはいられない。

だから「イマジン」はするけれど。でも希望を歌うのはなんか違うぞ、と思う。そんな事じゃ解決にはなっていないよ、と。…まあ演劇に、現実を変えようとする何かを求めるのは酷というものかもしれない。でもとにかく観ている途中からいろんなことを考えずにはいられない。どうすればいいのだ、という絶望の中の思考を強烈に迫ってくる。そんな演劇だった。

満足度

(4.8/5.0点満点)

過去の観劇

- 2025年11月28日 第78回 千葉県高等学校演劇研究中央発表会(高校演劇 千葉県 県大会 2025年)

- 2025年11月22日 第64回 神奈川県高等学校演劇発表会(高校演劇 神奈川県大会)

- 2025年10月25日 第62回 横浜市高等学校演劇発表会(高校演劇 神奈川県横浜市 中央大会)

- 2025年01月13日 第60回関東高等学校演劇研究大会

- 2024年11月16日 第63回 神奈川県高等学校演劇発表会(高校演劇 神奈川県大会)

- 2024年10月27日 第61回 横浜市高等学校演劇発表会 中央大会

- 2024年08月24日 第35回全国高等学校総合文化祭優秀校東京公演(演劇) ・・・「#高校演劇」のつづき